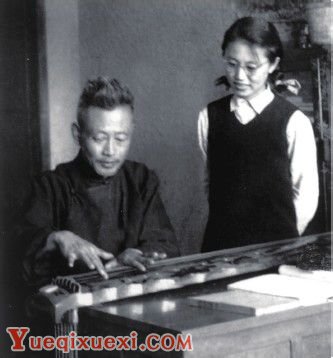

(管平湖先生向王迪传授古琴)

(管平湖先生向王迪演示指法)

古老的减字谱,必需借用当代语言和普通乐谱传达,以使大部分已经不懂得传统话语系统的人明白其中含义,并获得现代操作系统的知识衍生。管平湖是旧时琴人,不晓现代乐理,王迪是现代学子,不但入得琴学门径,而且出得传统视域。一个懂古代,一个懂现代;一个懂国学,一个懂西学;结合一起,相得益彰,完成了现代琴学领域古今对接、中西对接的时代使命。

这项使命,遇到了珠联璧合的师生,自然是一桩奇迹。如果管平湖没有王迪,纷繁的“打谱”怎能变成“定谱”,井然有序地排列到五线谱上,让一般人读得懂,那些口耳相传的名曲,也就无从谈起。

从 1953 年始,王迪在中国音乐研究所的工作重点就是跟管平湖整理古谱。一方面习弹,一方面记谱,风朝雪夜,暑去寒来,师生二人积累起来的财富,直到出版时才让后人惊骇。老师口传心授,学生忠实记录。如果没有既是师徒、又是同事、既是协助、又是合作、亦师亦友、持续数十年的缘分,哪个人能把管平湖手下那些千分之一秒间便转瞬即逝的短小音符记录在案?能够把古琴特有的在音高上难于归类的游移音符记录在案?能够把琴弦上微弱的只有俯身琴畔才能听辨得到天籁之响记录在案?这不但需要全力以赴、侧耳倾听,才能办到,而且必须具备特殊技术、心灵超级敏感的人才能办到!更何况还有后期的谱字核对、指法鉴定、技巧解读、宫调释义、曲义题解等等繁杂事物。王迪没有像个被派遣的秘书、被摆布的道具,按时完成规定动作,而是全身投入,其乐融融,并从中获得了无限快乐和超值享受,不然,今天就不会有一摞看得见管平湖“传谱”。 这是管平湖最喜欢干的事,也是王迪最喜欢干的事,更是时代最喜欢师徒二人一起干的事!真是造化。管平湖有福分,遇到了高素质的助手,让自己积累了一辈子的财富,一点都没损失,王迪也因勤奋捡拾,积累了一辈子的财富。这段师生缘,成就了老师,也成就了学生,更成就了琴派!双双获得超越自身的意义。扎扎实实的工作,让“管派”或“九嶷派”之号,不再是个虚名。

这条件是新中国送上门的。对比一下 1949 年前穷困潦倒的管平湖,作为中国音乐研究所的元老之一,获得了最高工资待遇,不愁吃不愁穿,每日里就是忙活着自己最快乐的事,那种劲头,用当下流行的说法,“想不出成果都难!”于是一阙阙琴曲,飘然而出;一件件打谱,灿然呈现;师傅挥弦,徒弟挥笔;音响飞天,谱页落地;一股豪气,直通唐宋。穿着棉布长衫低头抚琴的管平湖,听到了时代喝彩,从那一刻始,他让整个世界倾听自己巨掌下的弦声了,而学生则让整个世界看到了老师弹出的乐谱。

如果没有管平湖这样的老师,王迪会不会有这般成就?如果没有王迪这样的学生,管平湖会不会有这般影响?当然可能。但如果中国音乐研究所不存在,两个人都不可能成为现在这个样子。彰显人格伟大的机构把管平湖和王迪共同推向了“九嶷派”的巅峰。如果没有这样的名师和没有这样的机构,没有两个人共同参与的奋发向上集体的一系列实践活动,个人才智都不会深掘和发挥到这步田地,尤其是在事业视野高度和学术阐述深度以及建功立业的社会实践方面。王迪太幸运了,遇到了这样的老师,无须说,老师对学生的影响力,明显要比他本人弹出的曲子更深远。自然,还有那个令王迪“映日荷花别样红”的“池塘”。