诸城位于山东半岛东南部,地兼齐鲁,带山负海,既崇文教,亦尚功名,自古为礼乐之邦,贤豪辈出,文化积淀深厚。早在先秦两汉之际,这里曾为儒林之堂奥,经师之渊薮。无论齐学、鲁学、今文、古文,乃至黄老百家,均能在这里找到其代表人物。以被奉为三代政纲之本,百家学派渊源的《易》学为例,就有孙虞、王同、梁丘贺、梁丘临、鲁伯、邴丹、王璜等多家。两汉以后,虽有五胡云扰,金元腥秽,诸城儒学之绪,仍绵延不绝。

诸城一带,民风强劲质直,用苏轼的话说就是“号称持节之邦”,其民间歌谣、音乐,都有着很深的积淀,苏轼在《仇池笔记》《东坡志林》中,提及熙宁年间他任密州太守时,庐江文勋以事到诸城,带来《阳关三叠》的古谱。《阳关三叠》苍凉深远,与诸城古乐府《东武吟》颇有相通之处。苏轼离开密州时,在写给他的继任者孔宗翰的《和孔密州五绝》中有“阳关三叠君须秘,除却胶西不解歌”之句。

山东诸城琴派兴起于19 世纪初期,至今已有近二百年的历史。目前发现此派最早的琴家是清嘉庆年间历城(今济南)毛式郇先生(字伯雨、圻子,约1775—1884 ),其手稿《龙吟馆琴谱》抄录的八首曲目为诸城派之祖谱。此谱原为荷兰汉学家高罗佩收藏,现收藏于荷兰莱顿大学图书馆。为孤本琴谱,弥足珍贵。

据现在掌握的资料来看,诸城古琴较早的琴家有王溥长、王雩门两人,诸城古琴的祖等系出于“虞山”、“广陵”两派,至于这两个长江下游南岸的古琴流派何时传来山东,就无从查考了。在这两个古琴家的教学过程中,逐渐形成了两个不同的传授系统。

诸城琴派的琴家与琴谱

1 、王溥长父子和《桐荫山馆琴谱》

王溥长(1807—1886),字既甫,是山东诸城相王族,有关他的古琴事迹留下来的极少。只知他派宗虞山,并将琴艺传给他的两个儿子(王作祯、王文祯)和两个女儿。

王溥长既称虞山派,但他的师承,却并无可靠资料。只知道他的胞兄王寿常(恒甫)( 1795—1832 )也会弹琴,他父亲王式钰曾在贵州住过。从他的家庭情况来看,有可能是家传。

到19 世纪后半期,王溥长的儿子王作祯(心源,1842—1921 )的琴艺超过了他的父亲,在当时的齐鲁琴坛上,他与王雩门(冷泉)被称为“诸城二王”。20 世纪初,又出现了王心源的学生、古琴家王露(字心葵、号雨帆),这时又有“诸城三王”(又称“琅玡三王”)之说。

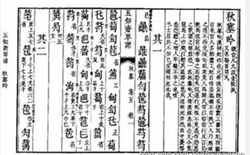

王溥长一支所传的琴谱有《桐荫山馆琴谱》,它是诸城琴派最重要的琴谱。是由王溥长(字既甫)——王作祯(字心源)——王熙麟(字秀南)祖孙三代传下来的。《桐荫山馆琴谱》收录了15首琴曲,是诸城古琴较早的曲子,后来的《琴谱正律》《玉鹤轩琴谱》《梅庵琴谱》等琴谱中的部分曲子,也都来源于此。这部琴谱在历代传授过程中辗转抄录,并无刻本。1960年4月,《桐荫山馆琴谱》 由北京古琴研究会油印了100 册。

2 、王雩门及其《琴谱正律》

王雩门(1807—1877) ,字冷泉,别号昙花子。据说他是金陵派,但王冷泉是跟谁学的,至今也无可靠线索。其后则有王燕卿、王占亭等传人。

王雩门辑订的《琴谱正律》,是诸城琴派的另一部重要琴谱,它所收集的琴曲主要来自《五知斋琴谱》,立调体系也与《五知斋》同,部分来自《桐荫山馆琴谱》,其中《长门怨》一曲,与诸城派琴谱《龙吟馆琴谱》相吻合。《琴谱正律》中的部分曲子曾经王雩门加工过。1961 年冬天,在济南詹澂秋(王露弟子)的旧书箱中发现了王雩门亲笔抄写的全部《琴谱正律》。其后,由张育瑾设法安排了这部琴谱的刻印工作。共油印50 本,使这部珍贵的资料免于失传。

从演奏风格来看,王溥长一支是清微淡远,它保留了虞山派的风格,传到其子王心源,在弹奏水平上则有了较大的提高。王雩门在风格上是绮丽缠绵,它保留了金陵派的风格。因此,两者的风格很不一致,足证他两人不是一个师承。